بدعوةٍ من عائلة آل عوّاد أقيمت مراسيمُ إحياء ذكرى الأربعين، للراحل قدس الأب الإيكونومس سبيريدون عوّاد (1932– 2016)، في كنيسة القديس جوارجيوس في عبلين بتاريخ 16-4-2016، وقد ترأس خدمة القداس سيادة مطران الناصرة كرياكوس، وسط حضور جمهور كبير من عبلين وسائر الجليل، ثمّ في الساعة الحادية عشرة والنصف عُقد حفلٌ تأبينيّ في قاعة الرشيد في عبلين.

تولّى عرافة حفل تأبين قدس الأب الإيكونومس سبيريدون عوّاد الأستاذ حنا حاج، وكانت الكلمة الأولى لسيادة المطران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، قرأها نيابة عنه الكاتب زهير دعيم، تلتها كلمة الأب سابا حاج، ثمّ كلمة المطران إلياس شقور، وأعقبتها كلمة الشيخ حسن حيدر، فعرض ضوئيّ قصير يتضمّن صورًا ومقاطع تسردُ مسيرته الكهنوتيّة والأسريّة، من إعداد وسام زهران وتقديم الأستاذ سهيل حاج، تلته كلمة الأب ميشيل طعمة، فكلمة الأب صالح خوري، ثمّ أغنية مُصوّرة تحمل مقتطفات من صور العائلة، أدّاها أحفاد وحفيدات أبونا عوّاد، من تأليف وتلحين حفيدته سمر عوّاد خوري، بعدها كانت كلمة للأستاذ إلياس جبور، ثمّ ألقى الأستاذ زخريا عوّاد قصيدة عن الموت للشاعر نجيب خليل، وأنهت اللقاء آمال عوّاد رضوان ابنة الفقيد بكلمة ختاميّة، شكرت فيها الحضور والمنظمين والمُعدّين والمشاركين في القدّاس الإلهي وحفل التأبين، وتمّ توزيع كتيّب خاصّ بالمناسبة أعدّته آمال عوذاد رضوان وحنّا حاج، ضمّ العديد من كلمات التأبين، وباقة مقتطفة من الصّور، وتوزيع قرص صوتيّ خاصّ به يحمل صوته.

كلمة آمال عوّاد رضوان: أبونا سبيريدون عوّاد نأى عنا بالجسد وابتعد، دون أيّ تذمّر. بإخلاص وهدوء وتواضع، حملَ على كاهله رعيّته نصف قرن وما توانى يومًا. دأب على بناء الوفاق والسلام في جميع الأسر دون مشاكل، وفي زمانه ندرت حالات الطلاق، وها ما نتمناه في السنين المقبلة.

أبونا سبيريدون عوّاد علّق في قلبه مفتاحَ كنيستِهِ وإرثها البيزنطيّ العظيم المتوارث من أزمنة عتيقة، اللذين تسلّمهما من الكهنة أبونا ابراهيم سليم وأبونا أيوب سلمان، وكان أمينا مؤتمَنا على حمل هذا الإرث الكنسيّ وهذه الألحان النادرة حتى آخر أنفاسه، تلك الترانيم التي طالما راقصت حنجرته بتناغم مجبول بصوته الرخيم، وتلك الألحان المعجونة بنبراته المتماوجة الراقصة الباكية، فكان ترتيله ينساب سلسًا حنونًا صافيًا صادقا، وكلّ من يسمعه ينتشي، فتطرب له كلّ أذن وتعشقه وتخشع وتدمع. عسانا نحافظ عليها نقيّة صافية دون تذويبها في محلول ألحان غريبة، وعسانا نحرص على هذا الكنز كما كان أبونا سبيريدون عوّاد حريص عليه.

أبونا سبيريدون عوّاد أحبّ الأرض والوطن ووحدة الشعب الواحد، فزرع البهجة في قلوبنا، وبذر الإيمان في نفوسنا، وحين خرج من بطن زماننا هذا، ترك فجوة ضبابيّة كبيرة، لكن تدقّ فيها أجراس ذكريات عذبة، يتردّد فيها صدى حنين لصور جميلة، وشريط متحرّك من ذكريات لا تتكرّر في نفوس كلّ من عرفه.

أبونا سبيريدون عوّاد جاد الله عليه بنعمه ومواهبه التي لا تحصى، فعاش مُسالمًا، ووهب نفسه للمسيح، ونذر صوته لتمجيد اسم الله وللكنيسة. تعفف عن ملاهي الحياة وعن السّياسة والسّلطة والمراكز الدنيويّة والمجد الأرضي، وتفرّغ ليكون خادمًا روحيّا لسلطان الله، وراعيًا أمينًا لخراف رعيّته وأسرته.

كان داعيا للسلام، مُحبّا لإنسانيته ولأبناء الوطن، خاصّة مَن يَخدمون الوطن لا مَن يُخدّمونَهُ لمصالحهم الشخصيّة، وقد حافظ على حدود مبادئه ورؤيته في أطر حدّدها بنفسه ولنفسه تخضعُ لتعاليم الإنجيل، فلم يتهاون ولم ينكسر أبدًا تحت أيّ ضغط، وأحبّ الجميعَ وأحبّوه، فليكن ذكره عطرًا طيّبا أبدَ الدهر.

باسمي وباسم إخوتي وعائلتي، أقدّمُ عميق شكري لكلّ الحضور مع حفظ الألقاب، ولكلّ من واسانا وعزّانا وحضر وهاتفنا وساندنا وشاركنا حزننا في فقد عزيزنا الغالي أبونا سبيريدون عواد، وجزيل الامتنان لكل من ساهم معنا في إحياء ذكرى أربعين أبونا عوّاد، من إعداد كتاب خاصّ بهذه المناسبة، وإعداد قرص صوتيّ لأبونا عواد، وعرض ضوئيّ، وأغنية الأحفاد، ولكلّ من ساهم في تصميم الضريح وبنائه، ولكلّ جنديّ خفي عمل بصمت يستوجب الشكر أضعافا.

كلمة سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في تأبين المثلث الرحمات الأب الإيكونوموس سبيريدون عوّاد كاهن الرعية الأرثوذكسية في عبلين

لقد رحل عنا المُطوّب الذكر الأب سبيريدون عواد بعد حياة حافلة بالعطاء، فقد اختاره الله لكي يكون كاهنا لكنيسته المقدسة، وانتدب لكي يكون أبا وواعظا ومعلما وراعيا لأبناء كنيستنا الأرثوذكسية في عبلين، هذه الكنيسة التي سيم فيها كاهنا، وخدمها بكل ورع وإيمان والتزام برسالة الكنيسة، وحضورها ودورها في مجتمعنا وفي أرضنا المقدسة.

يذكره أبناء كنيستنا في عبلين، وهو الذي خدمهم ولسنوات طويلة، فعمّد أبناءهم، وكلل شبابهم، وعاش مع ابناء رعيته في السراء والضراء متحليا بحكمة الشيوخ وبالاخلاق والقيم المسيحية السمحة التي نادى وعلم بها طوال حياته. كان يتقن الخدم الليتورجية التي هي تعبير عن تراث كنيستنا وأصالة إيماننا، وقد ساعده في ذلك صوته الجميل وإطلالته البهية وكلماته الرقيقة المفعمة بالمحبة والقيم المسيحية.

لقد عرفته عن قرب فصلينا معا في كنيسة عبلين، وكنا نلتقي في المناسبات المفرحة والمناسبات الحزينة، كما انه كان يزورونا في القدس، فكان عاشقا لكنيسة القيامة، وبالرغم من شيخوخته وأوضاعه الصحية التي تراجعت في المدة الأخيرة، كان حريصا دوما على زيارة القدس، والسجود أمام القبر المقدس، مصليا من أجل أبناء رعيته، وسائلا الرحمة من لدن الرب، من أجل بلادنا المقدسة ومنطقتنا المعذبة.

كان داعية سلام ومحبة واخوة بين كافة مكونات شعبنا، فكان صوتا صارخا ينادي بالمحبة بين الناس، رافضا مظاهر التطرف والكراهية والطائفية بكافة أشكالها وألوانها. حمل الإنجيل في قلبه ونادى وبشر به، داعيا الجميع إلى المحبة والأخوة والسلام .

نفتقدك يا أيها الأب العزيز، وقد تركت عالم الفناء، وانتقلت الى عالم الخلود، فكنت تسبح الله في كنيسته بصوتك الحنون، وها أنت اليوم تسبحه وتمجده مع كافة القديسين في ملكوته السماوي. لقد خسرتك الكنيسة الأرضية وربحتك كنيسة السماء، ونحن في تراثنا الأرثوذكسي نعتبر الكنيسة واحدة في الأرض وفي السماء. كنت تدافع عن الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، فكان لك اهتمامك بحقل التربية والتعليم، وقد ألّفت ووضعت بعضا من الكتب والمؤلفات التي كانت تستعمل في التربية الدينية المسيحية، فكنت حريصا على تربية أبنائنا تربية روحية إيمانية، مقرونة بترسيخ قيم الأخلاق والمبادئ المسيحيّة.

نودعك على رجاء القيامة والحياة الأبدية، فقد انتقلت عنا في فترة الصوم الأربعيني المقدس، وقد كانت حياتك مسيرة صليب نحو الآلام والجلجلة والموت والقيامة. إنك كاهن العلي الذي رفع القرابين المقدسة بين يديه، وصلى من أجل أبنائه، باعثا في قلوبهم ونفوسهم الرجاء والطمأنينة والمحبة والسلام.

لن تنساك عبلين التي خدمت رعيتها، وصليت في كنيستها، وباركت أبناءها في أفراحهم وأتراحهم، ولن تنساك عبلين بمسيحيّيها ومسلميها، وقد كنت دوما داعية محبة وأخوة وتضامن وتلاق بين كافة أبناء شعبنا. لن تنساك مدينة القدس بأزقتها وشوارعها العتيقة التي مشيت بها، وكنت عاشقا لتاريخها وروحانيتها ووجهها الروحيّ والإنسانيّ والوطنيّ، وسنبقى نصلي من أجلك في القبر المقدس، لكي يكون موضعك في الفردوس مع القدّيسين والصّدّيقين، ولكي ترنم مع كافة المرنمين والمسبحين: ” لصليبك يا سيدنا نسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونبارك”.

نعزي الأسرة الكريمة، ونعزي أبناءنا في عبلين، وكافة الكهنة والمؤمنين الذين أحبّوا فقيدنا، وكانوا إلى جانبه وخاصة في أيامه الأخيرة. وليكن ذكرك مؤبدا.. يا أيها الأب والراعي والخادم والكاهن الإيكونوموس سبيريدون عوّاد

كلمة سيادة المطران إلياس شقور رئيس أساقفة عكّا وحيفا والناصرة وسائر الجليل سابقًا: أبـونـا عـوّاد.. يا أبا عبلّين أرثوذكسًا وملكيّين.. ولدت في عبلّين. أحببت الأرض وعشت عليها وفيها. لم تترك الفِلاحة، لأنّها كانت دعوتك الأولى في الحياة. لقد تحيّر الجميع بعد موت المرحوم “أبونا إبراهيم” أبو عبلّين مدّة طويلة جدًّا. والآن، من سوف يقف على الهيكل يدعو الجميع قائلًا: “بمخافة الله وإيمان ومحبّة تقدّموا”؟! كان المرحوم أبونا عوّاد رجلًا تقيًّا صِدّيقًا يخاف الله، ويتمنّى لو تمكّن من تقديم الخدمة على الهيكل للجميع، وقد صلّى وصلّيتَ معه، لنجد راعيًا صالحًا لرعيّة عبلّين. وسمع الله صوت صلاتنا، ونظر إلى الأرض واختار فلّاحًا ناجحًا جدًّا قائلًا له: “يا عوّاد، تعال اتبعني، فأجعلك فلّاحَ نفوس”. وكان جوابك: “هئنذا يا ربّ، فليكن لي بحسب مشيئتك. تكلّم يا ربّ، فإنّ عبدك يصغي”. فقد أصغيت يا أبونا عوّاد، والله تكلّم وأنت قلت: “نعم يا ربّ. لتكن مشيئتك لا مشيئتي”.

أبونا عوّاد، يا فلّاح النّفوس الدّؤوب، لم تدخل سِلْك الكهنوت رغبةً في المناصب، ولا تفتيشًا على الكراسي ولا على السّلطة. لقد دخلتَ سِلْك الكهنوت وأصبحت كاهنًا على رتبة “ملكي صادق” كاهن الله العليّ. أذكر، أيّها الأب الرّاحل، أوّلَ سنة من حياتك الكهنوتيّة؛ فقد تسايرنا على نفس الطّريق، ففي كلّ ليلة مساءً، بعد أن يكون أهل عبلّين قد أخلدوا للنّوم، كنّا نقرأ الإنجيل ونفسّره من التّاسعة مساءً حتّى الحادية عشرة ليلًا، وفي الأسبوع الّذي يسبق سبت لعازر، تساءلنا: “ماذا يمكننا أن نقول في العظة”؟ أذكر أنّني سألتك: “تعال ننظر إلى النّصّ الإنجيليّ. ماذا نقرأ”؟ فأجبت: “شيئًا واحدًا؛ أليعازر قد مات، فأتى السّيّد المسيح وأقامه من بين الأموات”. فقلتُ حينئذ: “ممتاز. هذه أجمل عظة يمكننا أن نلقيها على شعبنا: لعازر قد مات، والمسيح أتى وأقامه من بين الأموات”.

أذكرُ يا أبونا عوّاد، أنّنا جلسنا ساعتين نقرأ قصّة لعازر، ونغوص في أعماق معانيها، وفي اليوم التّالي، ألقيتَ عظتك الأولى، وقد تألّقت بروحك الكهنوتيّ، وأنا ما زلت متأثّرًا من عمق ما قلتَ، ومن صدق ما كشفتَه للمؤمنين، فإنّ الرّوح القدس ليس بحاجة إلى علماء جامعيّين، بل إلى رجل صلاة وتقوى وإيمان، وأنت تعمّقت في جميعها. قضيتَ أكثر من أربعين عامًا في خدمة مستمرّة لأهالي عبلّين؛ كلّلتَ الشّبّان والصّبايا، وعمّدت المئات، وصلّيت للمرضى والمُعْوِزين. مَن لم يطلب منكَ بركةً، ومِنَ الله بواسطتك؟! صوتك الجميل كان يجلجل في سماء عبلّين، ويغمر القرية بذكر الله كلّ أسبوع الآلام وفي الأعياد والآحاد. لم تتوانَ، يا أبونا عوّاد، عن زيارة كلّ مريض ومحتاج. كم مرّة كرّست البيوت مرنّمًا: “في اعتمادك يا ربّ في نهر الأردنّ، أظهرتَ السّجدة للثّالوث”..

لقد عشنا معًا بالأخوّة الكهنوتيّة، وكنتَ دائمَ الأمانة والصّداقة والوفاء، ولا أنسى بيتك المفتوح على مصراعيه للجميع، وكانت الخوريّة -رحمها الله- ينبوع كرم وترحيب. يطول بي الكلام، يا أبونا عوّاد. إنّ رحيلك يترك فراغًا كبيرًا في الرّعيّة وفي القرية، ونحن نصلّي لراحتك، ونصلّي لخلَفك كي يتابع دربك ودرب المخلّص، وأنا أردّد مرارًا كلّما ذكرتك، وغالبًا ما تأتي في ذاكرتي، أردّد من صميم الفؤاد وبقوّة الإيمان: “معَ القدّيسينَ أرِحْ أيّها المسيحُ الإلهُ نفسَ عبدِكَ الخوري عوّاد في راحتك، حيث لا وجعٌ ولا حزنٌ ولا تنهّدٌ، بل حياةٌ لا تَفنى”. فليَكُنْ ذكْرُكَ مؤبّدًا، يا أبونا الحبيب، أبو عبلّين، أبونا عوّاد. فليكن ذكْرُكَ مؤبّدًا.

كلمة قدس الأب سابا حاج: كنتَ لـي خيرَ أبٍ ومعلّم”. (حيثُ أكون أنا هناكَ يَكونُ خادمي – كهنتُكَ يلبسونَ البِرَّ وأبرارُكَ يتهلّلونَ). رحلتَ عنّا، أيّها الأب الروحيّ القدّيس. رحلتَ عنّا، أيّها الخادم الأمين لكنيستك. رحلتَ عنّا، أيّها الغالي المغبوط، يا عندليب كنيستنا. لكنّ ذكراك ستبقى راسخةً فينا وفي الكنيسة، وسيبقى صوتك العذب الشّجيّ يرنّ في آذاننا.

عشقتَ كنيستك حتّى النّخاع. منذ نعومة أظفارك، كنت ترافق أباك وجَدّك إلى الكنيسة. ترعرتَ على الألحان الكنسيّة البيزنطيّة الأصيلة، وأتقنتها أجمل إتقان. عشقتَ الأرض والفِلاحة والزّيتون. وكم من مرّة حدّثتني بشغف عن عملك في الأرض، وعنايتك بزيتوناتك، وكأنّك تعتني بأولاد لك!

لمسنا فيك صفات الأب العطوف والمرشد الرّوحيّ، أبًا حنونًا للجميع. خدمت كرمة المسيح العبلّينيّة أكثر من خمس وأربعين سنة بعناية وحبّ وعطاء. كثيرون منّا من أدخلتهم إلى الهيكل وعمّدتهم وزوّجتهم، وكرّرت ذلك مع أبنائهم، ومع أحفاد بعضهم. أعيادنا كانت تكتمل بحضورك. فعّاليّاتنا كانت تستمدّ نجاحها ببركتك. كثيرون منّا عرفوك أبًا. آخرون عرفوك معلّمًا؛ فقد خدمت مدارس بلدتنا، وعلّمتَنا أصول التّربية المسيحيّة والتّراتيل البيزنطيّة. لم تكن أبًا لأولادك فحسب، بل كنتَ أبًا لأولاد رعيّتك، بل لأولاد عبلّين بأسرها. رقدتَ، أبت، وقد بكتك عبلّين. رقدت أبت، فَسادَ الحزن أرجاء كنيستنا. دخلتَها، أبت، اليوم راقدًا، فاستقبلوك لا كَمَيت، بل بالأناشيد والزّغاريد؛ فإنّك ذاهب لملاقاة خَتَنِك.

نشأتُ على تعاليمك وإرشاداتك الرّوحيّة، وكنتَ لي خير أب ومعلّم، ومن ثَمّ خدمنا معًا على مذبح كنيستنا الأرثوذكسيّة العبلّينيّة حتّى البارحة. رأيت فيك صفات راعٍ صالح وكاهن وَقور، فها أنا قد استقيتها منك، وسأعمل على تنميتها، لأكون مثالًا صالحًا لذكراك.

نراك راقدًا، لكنّنا على يقين أنّ رحلتك الأخيرة هذه ستوصلك إلى أحضان الرّبّ؛ فنحن أبناء القيامة لا نؤمن بالموت، لأنّ سيّدنا قد انتصر عليه، ولأنّنا نؤمن أنّ الموت هو رحلة إلى مكان أفضل وحياة أرقى، لأنّه إن متنا بالجسد، فنحن نعيش بالنّفس والرّوح، وننتقل من الموت إلى الحياة. فرجاؤنا القيامة، مؤكّدين ثقتنا بكلام المسيح يسوع: “مَنْ آمنَ بي ولوْ ماتَ فسيحيا”.

باسمي وباسم أبناء الرّعيّة الأرثوذكسيّة في عبلّين، ومجلسها وهيئتها التّمثيليّة، وجميع مؤسّساتها: مدرسة الأحد، وسريّة الكشّاف، والبيت الدافئ، والنادي النّسائيّ الأرثوذكسيّ/ عبلين، وحركة الشبيبة، وباسم أبناء قريتنا عبلّين على مختلف أطيافهم، نعزّي أهل الفقيد، أبناءه وبناته وأحفاده، وجميع آل عوّاد وآل سليم والأقرباء والأنسباء، ونعزّي أنفسنا بفقدان راعينا الغالي، ولْنُصَلِّ من أجل راحة نفسه، طالبين من الرّبّ الإله أن يُسكنه في بلدة الأحياء مع الأبرار والقدّيسين، وأن يُلْهِم ذويه ويلهمنا الصّبر والسّلوان. الربّ أعطى. الربّ أخذ. فليكن اسم الربّ مباركًا. لنفسه الرّحمة، ولكم من بعده طول البقاء. المسيح قام. حقًّا قام

كلمة قدس الأب ميشيل طعمة: “كهنتُكَ يا ربُّ يلبسونَ البِرَّ”: أيّام مضت على رقادك، أيّها الأب الحبيب سبيريدون، في حسابات الأسى والألم. كانت أيّامًا طويلة وثقيلة لعائلتك وأقربائك ومحبّيك، ونحن ما زلنا في ظلال الأيّام الأربعين المقدّسة في حسابات الزّمن الكنسيّ المقدّس، نتهيّأ لعبور الفصح الأبديّ الّذي تتنعّم به الآن. أربعون يومًا مضت مختلفة عن سائر الأيّام؛ فقد مرّت وأنت خالد في مثواك السّرمديّ، وقامتك الجميلة لن تغادر عيوننا وأبصارنا، وصوتك الحنون لن يغادر آذاننا ومسامعنا، فلن ننساك أبدًا، فإنّك في القلب باقٍ وفي أرواحنا.

ما من لحظة أصعب من تلك اللّحظة الّتي سمعنا بها نبأ رحيلك عنّا بالجسد، لأنّك لم تكن الأب الكاهن القدّيس فحسب، بل كنت الأب والرّاعي والأخ والصّديق والعزاء والفرح لكلّ من قابلك. أجل، إنّها لحظة صعبة، لكن هناك من يشتاق إلى أن يتّشح بالله، ويصبح حبيبَ المسيح، بحيث ينفض عنه غبار هذه الأرض، ويظلّ ضياءً كاملًا، وها أنت تقف الآن وترنّم ألحانًا فائقة العذوبة، لأنّك أصبحت تعي جمال الله الفائق وعيًا روحيًّا، فهو الّذي ملأ قلبك بالسّلام الوضّاح في وجهك، وأنت راقد أمام مذبح الله الّذي كان فرحك كلّه، وأنت واقف تخدم أمامه وترفع عليه القرابين، لكنّك يا أبت الحبيب، كنت تعلم في الوقت عينه حقيقتك الكهنوتيّة، بأنّ الكاهن يظلّ كاهنًا إلى الأبد، وبما أنّ الكاهن يشبه الله، فلا يمكنه أن يموت، ويظلّ كاهنًا بعد الموت ورغم الموت وإلى الأبد، لذلك يُودَع الكاهن في اللّحد، ويُدفن مع الحلّة الكهنوتيّة الّتي يلبسها أثناء الذّبيحة الإلهيّة، يدفن بالكتونة والبطرشيل والبذلة الكهنوتيّة، والحلّة الكهنوتيّة الّتي يلبسها أثناء الاحتفالات الرّسميّة، وإنّك تحتفل بالذّبيحة في الكاتدرائيّة السّماويّة مع المسيح أسقفك.

لا يجوز لنا كمؤمنين بيسوع المسيح أن نقول إنّنا ودّعناك، فهذا كلام دنيويّ شعبيّ لا يعني شيئًا، نحن نبقى بعضنا مع بعض، نلازمك وتلازمنا، وعندنا معك موعد في الذّبيحة الإلهيّة، حيث تتشكّل الكنيسة أثناء القدّاس الإلهيّ، وبعد مناولة المؤمنين، إذ كنت تصلّي قائلًا: “خلّص يا ربّ شعبك وبارك ميراثك”؛ أي إنّنا قبل أن نتناول الإله، كنّا شرذمةً من النّاس وجماعةً مبعثرة، فجعلنا جسد الرّبّ ودمه شعب الله، وباللّغة اللّاهوتيّة الدّقيقة يعني أنّنا نتواجد بانتسابنا إلى الله، وبلا إلهنا نحن لا شيء، فنحن تراب مع شيء من الفكر والفذلكة العقليّة، وعندما ينزل إلينا المسيح بدمه وجسده الكريمين، يتمّ اختلاط حسب القوى الإلهيّة بين نعمته وأجسادنا ونفوسنا.

أبتِ الحبيب، إنّ أكثر ما أحبّه النّاس فيك هو أنّك فهمت محبّة الكنيسة من خلال خدمتها، فكان حبّك صادقًا، وها نحن اليوم بصدق نشكرك على حبّ كهذا لا يحابي الوجوه، لأنّ مقياس الخدمة يمكن أن يكون مظهرًا للتّلف، بتأثير عوامل كثيرة منحطّة من انتفاع ماديّ أو معنويّ أو مجد باطل، ولكن أخطر أنواع التّلف أن تكون الخدمة مظهرًا أو استعراضًا للتّقوى الشّخصيّة، وحينئذ يحلّ البِرّ الذّاتيّ بدل المحبّة الطّاهرة، فأناس قليلون يمارسون فضيلة الحبّ الإلهيّة، فالمحبّة تعني أنّك لم تعد موجودًا في عينيك، فأنت لا ترى نفسك شيئًا، هذا شرط المحبّة؛ فهي والتّواضع متلازمان، وهذا ما أدركناه فيك من تواضع ومحبّة بين الكاهن وأبناء رعيّته، تلك المبنيّة على أساس أنّ الكاهن يبذل نفسه للآخرين، فكنت تعطي إيمانك وحبّك وغيرتك وإخلاصك، ليزداد إيمان النّاس وحبّهم وتواضعهم وإخلاصهم لله ولبعضهم بالمثل.

والآن أقول لك، يا أبتِ الحبيب سبيريدون عوّاد: ارقد بسلام في مثواك السّرمديّ، وقل لنا مع بولس الرّسول: “إن كانَ روحُ الّذي أقامَ يسوعَ منَ الأمواتِ ساكنًا فيكُمْ، فالّذي أقامَ المسيحَ منْ بينِ الأمواتِ سيُحْيي أجسادَكُمُ المائتةَ، منْ أجلِ روحِهِ السّاكنِ فيكُمْ”. فلن ننشد الفصح باطلًا، نحن نفهم ما نعمل. فلْندخلْ جميعًا بمسرّة الفصح، من الآن إلى أن ننتقل إلى وجهه الكريم؛ فوحده الحبّ الّذي يبقى، يا أبتِ الحبيب سبيريدون، وأنت تقول لنا الآن أنشودة الحبّ الإلهيّ في صرخة القياميّين، إنّ المسكن الأرضيّ سيختفي، وسيبقى الحبّ الّذي عشناه، سيختفي المعمل والمكتب والمصنع، وستختفي الأرض، وسيبقى العَرَق والجهد الّذي كسبنا به الخبز، ستختفي الثّورات البشريّة والسّياسيّة، وستبقى الدّموع الّتي ذرفناها، والقيم الّتي حملناها. سيختفي جسدنا الضّعيف، وتبقى العلاقة الّتي عشناها بحبّ، سيختفي جسدنا الفاني، وستبقى جروحنا وتضحياتنا من أجل الآخر. سنلبس جسدًا متحوّلًا من جديد شفّافًا وإلهيًّا. سنكون أبناءً للقيامة، لا عبيدًا للموت والخطيئة. إذا كان المسيح قد قام، فسيقوم جسدنا الفاني أيضًا. إذا كان المسيح قد قام، فستقوم العظام العارية. إذا كان المسيح قد قام، فلا مشكلة تبقى أمام فرحي واكتمال حياتي.

إنّها مسألة وقت ليس إلّا، ولنا معك لقاء، وسينتصر الرّجاء، ويعطي المعنى لتأريخنا ولصلواتنا، لترفرف روحك الطّاهرة في أورشليم العليا فرِحةً ومطمئنّةً مع الأبرار والصّالحين، ومستبشرةً بالعيش المشترك مع الأطهار والقدّيسين، حيث الرّاحة الدّائمة والنّور الأزليّ المشرق.

كلمة الأستاذ إلياس جبّور جبّور: بالأمس القريب، فقدْنا وفقدَتْ معنا جماهيرُ شعبنا كاهنًا فاضلًا ورِعًا تقيًّا، احترم النّاس فاحترموه. أحبّ النّاسَ فأحبّوه، لأنّه -كما جاء في الكتب المقدّسة-: مَن أَحبَّ النّاسَ أحبَّ الله، ومَن أحبَّ اللهَ أَحبَّ النّاسَ.

تميّز بصفات عديدة ومبادئ سامية وأخلاق عالية. سار على طريق المحبّة والتّسامح، كما يليق بكاهن فاضل. كان دمث الخلق، رزينًا، متّزنًا، متواضعًا وهادئ الطّباع.

نذر نفسه لخدمة المجتمع والنّاس، كلّ النّاس دون تفرقة أو تمييز. أَحَبَّ الخير لكلّ النّاس دون استثناء. كان مخلصًا في أداء رسالته الكهنوتيّة، وأداء واجباته الدّينيّة والاجتماعيّة على أكمل وجه. لم تخسره عائلته فقط، ولم تخسره رعيّته فقط، بل خسره كلّ أهل بلده، وجميع أصدقائه ومعارفه.

منذ أيّام الصّبا، عرفتُ المرحوم صديقًا مخلصًا وفيًّا، وقد ورثت صداقته من صداقة والدي مع المرحوم والده، وهما اللّذان اجتمعا على حبّ الأرض، واعتبرا أنّ العمل فيها من أشرف المهامّ ومن أنبل الأعمال وأجلّها، ومثالًا للأصالة والكرامة، وقد حافظ على هذه الصّداقة حتّى آخر أيّام حياته.

إنّ عزاءنا بفقدك، يا أبونا عوّاد، هو بأنجالك الأعزّاء، وهم يسيرون على دربك وهَدْيِك وخطاك. تعازينا الحارّة إلى كلّ أفراد عائلتك الكريمة، وستبقى ذكراك خالدةً ماثلةً في أذهاننا ما حَيِينا. رحم الله فقيدنا الغالي، وأسكنه فسيح جنانه مع الصّدّيقين، وألهمنا وأهله وذويه الصّبر والسّلوان.

كلمة الأستاذ حنا حاج: زيتونةً كان، وزيتونةً سـيبقى! أطفالًا صغارًا كنّا حين وجدناها أمامنا كبيرةً تملأ الحقل خضْرةً ونَضرةً وبرَكةً. كبِرنا، وتلك المبارَكة كبرتْ أمامنا وتَنامتْ فينا. زيـتـونـةً كـان أبـونا عـوّاد.. زيتونةً تَسنّى لنا كثيرًا أن نجتمع حولها. وها نحن اليوم كذلك بفضله يلتمّ شملنا هنا، كما اعتاد هو دومًا أن يجمع حوله الأبناء وأبناء الأبناء. زيتونةً جليليّةً وارفةً كان، قداسةً وخيرًا، على خُطى وهَدْيِ المعلّم الجليليّ العظيم الذي علّم البشريّة كيف تَكون إنسانيّةً.

زيتونةً عبلّينيّة كان، لأنّه عميق الجذور في أرض هذا البلد. كالزيتون كان، وما ذاك بمستغرَب؛ فالذي يعشق الزيتون قد يغدو كمثله. المعشوق بلا ريبٍ يؤثّر في العاشق. صفات المعشوق بعضها قد يتسلّل إلى العاشق من حيث يدري ولا يدري. وأبـونـا عـوّاد أمضى عمره المديد العريض وهو في حالة عشق مع الزيتون -والأرضُ خيرُ شاهد.

كالزيتون كان، لأنّه جزء منّا. زيتونةً كان، لأنّنا عرفناه في العديد العديد من جوانب حياتنا كزيتوننا الذي يرافقنا، زيتًا وحَبًّا وحُبًّا؛ ظلًّا ومِظلّةً؛ سمادًا ووَقودًا ودفئًا؛ أثاثًا وأيقوناتٍ؛ عطفًا وعطاءً.. كزيتوننا العميق العريق هو أبونا عوّاد. رافقَنا في الولادة وفي الرحيل؛ في الخطوبة وفي الزواج؛ في العُمّاد وفي الأعياد؛ وفي مناسَبات ومناسَبات. زيتونةٌ أنتَ، لأنّكَ مبارَكًا مبارِكًا كنتَ. وزيتونةً ستبقى. ستبقى في أرضنا، أبونا عوّاد، أرسخَ من شجرة.. أعطرَ من زهرة.. أكثرَ من ذكرى. .

.

كان للراحل الحاضر دَوْر طيّب في ترسيخ علاقات طيّبة بين أبناء طائفة الروم الأرثوذكس وأبناء طائفة الروم الكاثوليك في عبلّين. قد يستغرب البعض تناوُلي مثل هذا الموضوع (ولا سيّما صغار السنّ من بيننا). تاريخ بلدتنا ليس مضيئًا في كلّ زواياه. لقد شهدت عبلّين قديمًا أوضاعًا غير سليمة وغير مشرِّفة بين أبناء تَيْنِك الطائفتين المسيحيّتين، حتّى على مستوى نيّة التصاهُر في بعض الحالات. وكان لوجود علاقة مودّة عميقة طيّبة دائمة بين الكاهنين، “أبـونـا عـوّاد” راعي رعيّة الأرثوذكس، وَ “أبـونـا إلـيـاس” راعي رعيّة الكاثوليك (في ما بعد: سيادة المطران إلـيـاس شـقّـور الموقَّر)، كان مجرّدُ ذلك عاملًا من عوامل التلطيف وخلق الأُلفة.

ومن ذكرياتي الطفوليّة العذبة المتّصلة بهذا الشأن أنّ “أبـونا عـوّاد” كان، على مدى فترة غير قصيرة، يبعث في صباح كلّ أحد بقربانة كبيرة (أو باثنتين) إلى كنيسة مار جريس للروم الكاثوليك، لتُستخدَم هناك في إعداد الذبيحة الإلهيّة. عشرات المرّات وَكَّلَني أنا الفتى الصغيرَ تحديدًا بذلك. بفرح كبير كنت أذهب إلى مسكن الراهبات هناك في الأنطوش مقدِّمًا القربان، وبفرح غامر كنت أعود إلى كنيسة مار جريس للروم الأرثوذكس. بفرح غامر، لأنّ البشاشة واللطف والحِفاوة التي كانت في انتظاري حين تستقبلني كلّ من الراهبتين المرحومتين (“جِـزْلـيـن” وَ “نـزاريـنـا”)، وأبونا إلـيـاس شـقّـور كذلك، كانت حالةً من الرقّة والجَمال. لست أنسى. كيف أنسى؟! من دواعي الفرح أنّي كنت مع “أبـونا عـوّاد” -بذلك الفعل البسيط- حلقةَ وصل بين شقيقتين؛ بين كنيستين.

لسنا ننسى الفرح المشعّ الذي كان ينبعث من مُحيّا كلّ من هذين الرجلين الأخوين (كاهن الروم الأرثوذكس وكاهن الروم الملكيّين الكاثوليك الذي صار في ما بعد مطرانًا) كلّما التقيا وتعانقا. كم تعانقت قلوب والتقت مشاعرُ بفضل ما شاع بينكما من مودّة واحترام وتقدير! منذ وعيتُ على الدنيا ووُجودكما يملأ الوجدان. بعضٌ من ذكرياتنا أنتما؛ بعضٌ من ماضينا وحاضرنا وآتينا.

في شأن خلق تعايش في عبلّين بين أبناء الطوائف المختلفة، يحضر إلى ذهني كذلك أناس آخرون أسهموا في ذلك، وبعضهم لا زالوا يسهمون. من بين هؤلاء شيخنا المحبوب أبو الرجا، فضيلة الشيخ حسن حيدر الذي عاد من الديار الحجازيّة قبل أسبوعين حيث أدّى العمرة، ويشرّفنا اليوم بحضوره بيننا ومشاركته. حمدًا لله على سلامتك، يا شيخنا. أنا، كالكثيرين في هذه البلدة، أعتقد يقينًا أنّ الشيخ حسن هو من أكثر العبلّينيّين حرصًا، بالفعل كما بالقول، على تقريب قلوب أهل عبلّين مسيحيّين ومسلمين.

أسوق هذا ويَحْدوني أمل في أن يعمل الطيّبون في هذه البلدة دومًا على جعل العيش طيّبًا هنا، بتعزيز الروح العبلّينيّة الحلوة بين أبناء البلد الواحد، من مختلف الأطياف المذهبيّة والعقائديّة والسياسيّة والعائليّة والحاراتيّة وسِواها.. تلك هي الخدمة الجليلة التي يمكن أن يقدّمها الطيّبون العقلاء لبلدة نحبّها مَهْما حدث، نحبّها ونخشى عليها من أبنائها أنفسهم. نريد أن نحبّها وأن يزداد هذا الحبّ وأن يتحوّل إلى فعلٍ نبيل، وعملٍ مثابر دؤوب، وخدمةٍ جليلة حقيقيّة، وإن ساءت أمورها في بعض الشؤون والظروف وصارت غير مشرِّفة. أُسْرتنا حين تسوء أوضاعها لا ندير لها ظهرنا. أُسْرتنا حين تتردّى أحوالها تكون أحوجَ ما تكون إلى كلّ فرد منّا. وخدمة البلد لا تعني أن نصبح جميعًا رؤساء وأعضاء في سلطتها المحلّيّة، على سبيل المثال. خدمة البلد قد تكون من هذا الموقع ومن غيره وغيره.. نهتمّ ونخدم ونفيد، فنَكون عظماء كما علّمَنا المعلّم الكبير- له المجد.

على امتداد أعوام وأعوام، اعتدنا في التاسع عشر من آب أن نلتقي “أبـونـا عـوّاد” في بيت خالي جميل. المناسَبة: عيد التجلّي. قبل تسعة أعوام، التقينا في تلك المناسبة كالمعتاد هناك في المنزل العامر المضياف، وكالمعتاد بحضور “أبـونا عـوّاد” الذي كان آنذاك يُعِدّ العدّة للسفر إلى سوريّا في سياحة دينيّة لبعض الأماكن المقدّسة (تلك الرحلة التي أفْضَتْ إلى إجراء تحقيقات معه من قِبل أجهزة الأمن -يا لَلعار!). يومذاك، حين لاحظ “أبـونـا عـوّاد” من خلال حديثنا عن سوريّا أنّي سوريّ الهوى (ولا زلتُ سوريَّ الهوى -بل لقد تنامى مضاعَفًا هذا الهوى في السنوات الأخيرة، وصار مزيجًا من هوًى واهتمام وهَمّ)، اقترح علَيَّ جادًّا مُلِحًّا أن أنضمّ إلى تلك الرحلة. لست أذكر ما منعني من المشاركة، ولكن ما أذكره وأعرفه أنّي ندمت شديدًا. لو شاركتُ، لكنتُ تمكّنت من أن أعاين بلادًا عريقة أعتبرها وطنًا، وطنًا لا يشكّل لي بديلًا عن وطني هنا. والآن أنا نادم ندمًا أشدّ. لو شاركتُ، لكوّنتُ ذكريات مع “أبـونـا عـوّاد” لا تمّحي، ولَتَحدّثتُ عنها الآن في ذكراه العطرة. كم خسرتُ!

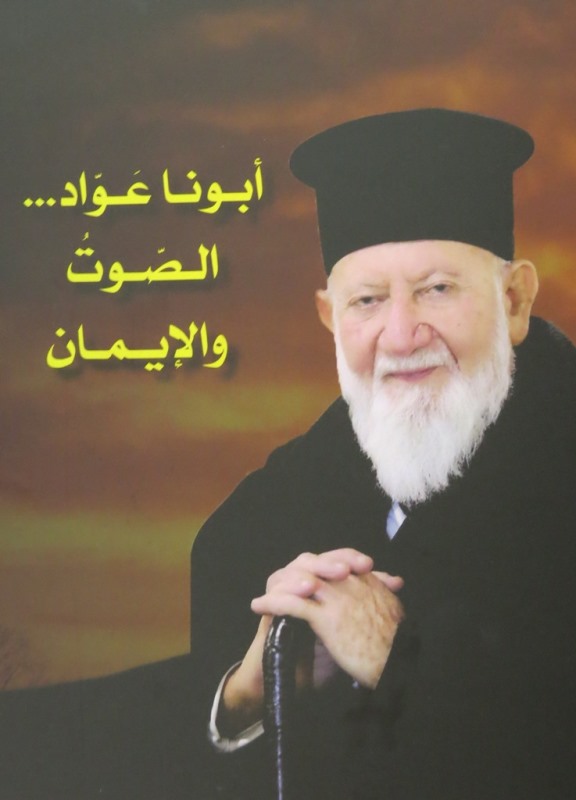

الـصـوت الـنـادر؛ لا أظنّ أحدًا قد استغرب شديدَ استغراب أنّ الكثيرين منّا في كلامهم وأحاديثهم قد ذَكروا ويَذكرون صوت “أبـونا عـوّاد”، مُشِيدين مدفوعين بإعجاب فائق بهذا الصوت النادر. إحدى الأخوات العزيزات أخبرتني بسرٍّ هو ليس بِسِرّ. هناك عند الكنيسة، بعد أيّام من تشييعنا لجثمان أبـونـا عـوّاد، وصوتُه المسجَّل ينبعث مرتّلًا، قلتُ لتلك الأخت العزيزة بمداعَبة كلّها جِدّيّة واقتناع: “في ظروف أخرى مغايِرة، كان في مستطاع مَن تحمل أوتار حنجرته صوتًا كهذا الصوت أن يكون مطربًا بامتياز”! قالت لي تلك الأخت مبتسمة محاوِلة إخفاء تأثُّرها والعبرات تترقرق في مقلتيها: “أتعرف…؟ حين كنّا صغارًا، كنّا في عيد الظهور الإلهيّ (الغطاس) ننتظر بلهفةٍ قدومَ “أبـونا عـوّاد” إلى بيتنا، كي نستمع إلى صوته عن كَثَب يملأ المكان”.

في عيد الظهور الإلهيّ، حين كانت الأوضاع تسمح، كانت البيوت موعودة بمجيء “أبـونا عـوّاد” إليها، مصطحبًا معه الماءَ المقدّس وخُصَل الزيتون، ليرشّ بعضًا من رذاذ ذاك الماء في زوايا البيوت مرتّلًا بصوته المعجِب: “باعتمادك يا ربّ في نهر الأردنّ”… كان يرتّل، فتنتشي الأرواح والآذان، وتتبارك الجدران. تغيّرت الأوضاع، إذ كثرت المنازل، وتقدّم “أبـونا عـوّاد” في السنّ، ولم يعد ذاك التقليد ممكنًا. تغيّرت الأوضاع، وضاع تقليدٌ دينيّ لطيف نذكره بحنين.

لا يخفى عنكنّ وعنكم، أيّتها الأخوات، أيّها الإخوة، أنّ الصوت ليس مجرّد ذبذبات تنبعث من أوتار الحُنجُرة. الصوت ذوق وروح وإحساس. وليس من قَبيل المصادفة إطلاقًا أنّنا في عامّيّتنا نقول عن الصوت “حِـسّ” (يا لَظَرفِ العامّيّة!). وصوتك، يا “أبـونا عـوّاد”، صوتُك القادر القادم من أعماقك وبهائك، صوتُك /حِسُّك كان مَبعَثَ استحسانٍ وإيمان وطرب -كان ولا يزال؛ فهو كذِكْراك العاطرة سيرافقنا دومًا.

قد يتحفّظ البعض من اختياري للكلمة “طرب” في توصيفي لصوت “أبـونا عـوّاد”، لكنّي لا أفضّل غيرها عليها، ولا أرى في ذاك عيبًا؛ وذلك أنّي أحمل اعتقادًا راسخًا أنّ الصلة التي تَجْمع بين أثرِ الصلاة الصادقة وأثرِ الغناء الراقي ليست صلةً واهيةً.

كنتُ، ولا زلتُ، حين أسمع صوت “أبـونا عـوّاد” أشعر بمزيج غريب من طرب وتَسامٍ وخشوع. حين يرتّل، يحملني الطرب بجناحيه عاليًا عاليًا. وحين كان يتكلّم، كان صوته الرخيم العذب يطربني كذلك. ولقد أحسن أبناء المرحوم صنعًا، مشكورين، إذ اختاروا أن يُصْدروا -إضافةً إلى كتيّب التأبين- قرصًا مدمجًا يتضمّن صلواتٍ وتراتيلَ بيزنطيّةً عذبة يؤدّيها الصوت العذب، صوتُ “أبـونا عـوّاد”، الصوتُ الذي أدّى أصعب وأطيب الألحان البيزنطيّة. تلك الألحانُ من طبيعتها في الأصل أنّها تُسْكنك السماء وأنت على الأرض، ولكنّها ألحان صعبة الأداء، فيأتي صوت “أبـونا عـوّاد” بما ينطوي عليه من مقدرة ومِطْواعيّة وسلاسة وحلاوة وعذوبة، يأتي متحدّيًا لكلّ صعوبة. كمِ اعتززنا وكم نعتزّ بهذا الصوت القادر النادر!

الشكر والتقدير لإخوتي أبناء المرحوم الذين عرفوا كيف يستغلّون التكنولوجيا على نحوٍ جليل وجميل! ها نحن نجد ما نقوله في مديح التكنولوجيا! الحمد لله ها هي التكنولوجيا تحفظ لنا -في ما تحفظ- أشياء كان القدماء يتمنَّوْن ولا يستطيعون أن يحتفظوا بها. لا زلتُ حتّى اليوم أتمنّى لو كان هنالك تسجيلٌ ما لصوت المرحوم قدس الأب إبراهيم سليم الذي كنت في الرابعة من عمري حين رحل؛ إذ لَطالما تحدّث أبي عن المرحوم وعن صوته بإعجاب ومديح. إن كان هنالك من يمتلك تسجيلًا صوتيًّا كهذا، فيا ليته يطْلعُنا عليه.

عـن الـصـوتَـيْـن- “أبـونا عـوّاد”، ليس في الأمر جفاف في التعابير. بل أنتما في خانة واحدة في قلبي؛ ولذا فإنّ ما أقوله في الراحل العزيز الآخر ينطبق أحيانًا تمامًا عليك. ما سبق لي أن قلتُهُ بشأن الشمّاس العبلّينيّ، خادمِ الكنيسة الذي جمعتْك به الكنيسةُ نفسُها والإيمانُ والترتيلُ والمودّةُ الخالصةُ طَوال عقود، الشمّاسِ الذي وُلِد قبلك بخمسة أعوام ورحل قبلك بأربعة أعوام إلى الأمجاد السماويّة، ما قلتُهُ إذّاك بشأن “أبـو تـومـا” يقال فيك منطبقًا عليك: “أبـونا عـوّاد” صوتٌ صادحٌ ساطعٌ في الكنيسة…

ساطعًا يكون الصوت حين يأتي كالنور يُشِيع الدفء، ويستثير الإيمان… ساطعًا يكون الصوت حين ينبعث كالمِعزَف باعثًا في الأذن ارتياحًا، وفي الوجدان روحًا. في خانةٍ واحدة من وجداني وذاكرتي أنتما، “أبـونا عـوّاد” وأبي الحبيب، أبي الذي أَحَبّكَ وأحببتَ، واحترمك واحترمتَ. فكما كنتما خادمَيْن لكنيسة واحدة أحبّتكما، أنتما كذلك في القلب. في قلبي أنا وفي قلوب سِواي من الناس غير الناسين.

دِيـن… ولـغـة- هناك في “مدرسة عبده سليم الابتدائيّة”، قبل نحو أربعة عقود (في العام المدرسيّ 1978/1979)، على لوح الصفّ كَتب الأب المدرّس بخطّه الأنيق كهندامه وكتسريحة شَعره وكابتسامته، كَتَبَ بخطّ يده بعض أبيات من ترتيلة للعذراء مريم جاء فيها: “اِحفظي أُمَّ الإلهْ/ يا رجاء المؤمنينْ/ مِن أذى هذي الحياةْ/ طالِبِيكِ الواثقينْ”…

وسألَنا الأستاذُ: “لماذا نَشْكل آخرَ كلمة “أُمّ” هنا بالفتحة؟ ما إعراب هذه الكلمة”؟ واندفعنا نُجيب: “مفعول به”. وعبس بعتب لأنّه لم يسمع الإجابة الصحيحة من أيّ منّا نحن طلبة الصفّ الثامن، ثمّ قال: “منادى منصوب. لأنّ المقصود: يا أُمَّ الإله”. قلنا لـِ “أبـونا عـوّاد” إنّنا لم نتعلّم بعد في حصص القواعد عن موضوع المنادى، فازداد عُبوسًا، وأكاد أقول إنّه كاد يستشيط غضبًا وكاد يوبّخنا. لكأنّه لم يصدّقنا.

كثيرًا ما أجد المناسَبة سانحة فأستثمرها لأُشِيد بأولئك المدرّسين المعتَّقين الأفاضل الذين خدموا اللغة العربيّة دون أن يكونوا هم أنفسهم من مدرّسي لغة الضاد، وأبـونـا عـوّاد من بينهم بالطبع (وهو الذي عام 1948 جنت عليه الحرب وضيقُ ذات اليد، فلم يتمكّن من إتمام دراسته الثانويّة). هؤلاء يسألونك في النحو والصرف والإملاء. يسألونك فيذكّرونك بأنّ اللغة ليست للُّغَويّين حصرًا. اللغة لأبنائها، وينبغي لهم أن يتقنوها وأن يكونوا في تواصل معها خارج الدرس المخصَّص لها. اللغة -ولا سيّما اللغة الأمّ- كالأمّ هي. الوالدة ليست أمًّا في المنزل فقط. الأمّ، أينما كانت، وحيثما حلّت، أمٌّ هي.

صداقة- إخوتي الأعزّاء: عـودة؛ نـزيـه؛ آمـال؛ نـبـيـه؛ نـجـوى؛ إلـيـاس. أظنّكم تدركون أنّي أتعمّد استخدام هذه الكلمة (“إخوتي”)؛ فبيني وبينكم صداقة أهل ورفقة حقل. بين أهلَيْنا نَمَتْ صداقة صادقة جميلة، وحقول الخيار في سهل عبلّين تشهد أنّي أمضيت في صيف أحد الأعوام، في النصف الثاني من سبعينيّات القرن الماضي، أمضيتُ معكم (بحضور العزيزين “أبـونـا عـوّاد” والخوريّة) أيّامًا بلياليها متتابعةً استبدلتُ فيها أهلًا بأهل، بل أضفت أهلًا إلى الأهل. على مائدة واحدة اجتمعنا، وعلى أرض واحدة نمنا، وفي أرض واحدة عملنا. أنتم، والراحلان العزيزان، وتلك الأيّام الخيّرة الطيّبة ولياليها المشرقة قمرًا وسمرًا وطربًا، جزءٌ عذبٌ ناعم من ذكرياتي القديمة المعتَّقة.

لست أنسى كم كان أبي وأمّي يبتهلان إلى الله مستدعين الشفاء، حين ألمّت بِـ “أبـونـا عـوّاد” أوجاع جسديّة جعلتْ وقوفه مطوَّلًا على قدميه معاناة حقيقيّة. لسنين طويلة عانى وتألّم، وتنقّل من طبيب إلى آخر، ولم يأتِ الشفاء إلّا بعد سنين غير قليلة. كان أبي وأمّي يبتهلان ويسألان الله شفاءه على مسمع منّي وأنا طفل، وألمح في محيّا كلّ منهما ضيقًا وحزنًا ورجاءً، فأجدني في أعماقي أشاركهما الدعاء والابتهال. ولم نكن الوحيدين. الكثيرون الكثيرون تمنَّوْا وصلَّوْا وابتهلوا من أجل تَعافي رجُلٍ أحبّوه وأحبّهم.

لا مكان ولا مجال للمديح حين أتحدّث عن “أبـونا عـوّاد”. لا مديح في ما أقول، ولا محاولة تقييم. ما أَسُـوقه هو دفقات مشاعر شخصيّة جدًّا أحملها تجاه رجل يذكّرني بأبي، لأكثر من سبب؛ من بين ذلك أنّ العلاقة الحلوة الطيّبة الراقية التي جمعت بين الرجُلَيْن تعني لي الكثير. حين كنتَ، يا “أبـونا عـوّاد”، تعاني الأوجاع، كان أبي المُقِلّ في الكلام يتحدّث عن ذلك بحزن وأسى، ويتضرّع هو وأمّي إلى المعبود من أجل صحّتك، وكذلك حين غادرَتْنا مبكّرًا شريكةُ حياتك وأنت وهي كلاكما في منتصف العمر. حين كان امرُؤٌ يَذكرك أمام أبي منتقدًا -وجَلّ من لا يُنتقَد- كان يحسّ بالضيق ولا يكتمه، فيدافع بحزم لطيف وهادئ. لو اتّعظ الكثيرون ممّا ساد بينكما من تفهُّم وتفاهُم، لتبدّلت أمور كثيرة في أماكن كثيرة في هذا العالَم غير المتفاهم!

يا إخوتي أبناء المرحوم، كنتم محظوظين بأنّكم أبناء رجل أحببناه وأبناء امرأة لا ننسى حضورها. وكان الراحلان محظوظَيْن كذلك بكم. أعرف أنّ لسان حالكم يقول ما قاله أخي نزيه على مسمع منّي (“أبي أعطانا أكثر بكثير ممّا أعطيناه نحن”). أعرف أنّ أفضال أبـونـا عـوّاد كثيرة. رغم ذلك، باسْم الكثيرين أشكركم لأنّكم أكرمتم أبـونـا عـوّاد. نشكركم لأنّكم كنتم ما كنتم في حياته. نشكركم جميعًا أنتم وعائلاتكم، نساءً وأزواجًا وحَفَدةً وحفيدات. وبناءً على طلب من الأعزّاء عـودة ونـزيـه وآمـال ونـبـيـه ونـجـوى، أستغلّ هذه المناسبة النبيلة لأقدّم باسمهم، وباسمي، وباسْم الكثيرين ممّن لم يطلبوا منّي ذلك، جزيلَ الشكر والتقدير إلى الأعزّاء الذين اعتنَوْا عن كثب بأبـونـا عـوّاد وبمنزله المضياف طيلة بضعة وعشرين عامًا، وقبْله اعتنَوْا عن كثب أيضًا بالراحلة أمّ عـودة (الخوريّة) في فترة تَفاقُم مرضها. الشكر العميق لرلـى وإلـيـاس وأسْرتهما. خدمتم، فعَظُمتم، فشُكرتم. قد يقال إنّ ذاك أمر مفروغ منه أو مفهوم ضمنًا. لا، عذرًا. يا ليت الأمر كان في واقع الحال كذلك! في أيّامنا، لشديد الأسف والعار، لا العناية بالكبار أمر مفروغ منه، ولا الشكر واصل ضمنًا أو مفهوم ضمنًا. أقلّ ما يمكن أن يقال لكم، أمّ مـلـهـم (رلـى) وأبـا مـلـهـم (أبونا إلـيـاس عـوّاد) والأسرة الكريمة: شكرًا لكم.

سـلامٌ عـلـيـكَ.. أعرف أنّ الأفراح ليست بدائمة. أعرف أنّ كلّ لقاء يَعْقُبه فِراق، وأنّ الرحيل مصير لا يُرَدّ. أعرف أنّ الرحيل بعد الثمانين قد لا يفاجئ. أعرف أنّ الدموع لا تعيد مَن يرحلون. أعرف أنّ الحزن ليس بطريقةٍ لمواجَهة الحياة -ولن نبالغ حزنًا وحدادًا (هذا ما أرجوه). أعرف كلّ هذا. نعرف كلّ ذلك وأكثر.. ولكنْ، يا “أبـونا عـوّاد”، الدمعُ الذي اغرورقت به العين عند رحيلك، والدمع الحارّ الذي ذرفه القلب يوم تشييعك، كان دمعًا من المتعذَّر ألّا يَحضر.

كنتَ من أولئك الذين كلّما رآهم المرء وسمعهم ما خطرتْ في باله إلّا الحياةُ. “أبـونا عـوّاد”… في ما سبق، لم يخطر في بالي الرحيلُ (رحيلُك) إلّا في المرّات الأخيرة التي قابلتُك فيها. قبلذاك، كنتُ ألتقي بك فأزداد حياةً وحيويّةً، وأطمئنُّ عليكَ، وأكاد أَمسك الخشب! لكن أتدري، “أبـونا عـوّاد”؟! رحيلك، أيّها العزيز الغالي، يؤكّد لنا مجدَّدًا أنّ الغياب والحضور هما فعلًا من المسائل النسبيّة. بعض الحضور لا يختلف في شيء عن الغياب، وبعض الغياب حضورٌ هو، وربّما حضورٌ مضاعَف.

سلامٌ عليكَ يومَ وُلدتَ. سلامٌ عليكَ يومَ رحلتَ. سلامٌ عليكَ الآن وأنت بعيد قريب. سلامٌ عليكَ يومَ تُبعثُ حيًّا. تَبارَكَ ذِكْرك.. تباركَتِ الحياة…

موقع الوديان

موقع الوديان