كثيرون لا يتقنون النقد ولا يعون معناه. البعض لا يتقبّل ملاحظات الناقد التي يقدّمها للارتقاء بالنصّ. والبعض يتوقّع من الناقد أن يلعب دور الشرطيّ الباحث عن الأخطاء والجرائم الأدبيّة حتّى يعتبر نقده نقدًا جيّدًا. وهناك من يريده تهليلًا بالكاتب نفسه. وهناك كتّاب إذا كتبت عنهم فأنت الناقد، مع “ال التعريف”. أمّا إذا لم تكتب فعليك أن تتوقّع الطعن بقدراتك وكتاباتك.

أمّا النقد فهو عمليّة أدبيّة لغويّة يقوم بها الناقد للقبض على دلالة النصّ واكتشاف بنيته وجماليّاته، والإشارة إلى ضعف أو إلى مواطن الجمال. وتختلف أغراض النقد باختلاف المدارس النقديّة، كالتحليل النفسيّ، البنيويّة الشكلانيّة، السيميائيّة، التفكيكيّة وغيرها. يقوم النقد اليوم على إعادة الاعتبار للنصّ. فالنصّ هو جوهر العمل النقديّ وركيزته. وبالتالي، النقد هو إبداع على إبداع. إذ يعدّ الناقد المبدع الثاني للنصّ. وحول هذا يؤكّد رولان بارث، وهو من أشهر أعلام النقد، على خاصّيّتين أساسيّتين: أوّلًا، النصّ النقديّ هو نصّ إبداعيّ من طراز ممتاز خاصّة إذا استطاع التخلّص من عوائق الإيديولوجيّات وعناصر التاريخ باستبدالها بتاريخيّة النصّ. والنقد هو ثانيًا نظام رمزيّ، كالنصّ الأدبيّ، ووظيفته وصف الدلالة، وليس فرض المعنى.

تعتبر القراءة النقديّة نشاطًا تأويليًّا فكريًّا يتطلّب قدرات قد لا تتوفّر عند كلّ القرّاء. فينبغي على الناقد أن يتمتَّع بالذوق الأدبيّ والثقافة والمعرفة اللغويّة والأدبيّة وطرق التحليل والموضوعيّة والإنصاف، بعيدًا عن المجاملة والمداهنة، فيكون حُكمه بدافع الارتقاء بالعمل وبعيدًا عن علاقته بالكاتب.

نعم، النقد ثقافة ورؤيا، فنّ يشترك فيه الذوق والفكر والفهم العميق. لكنّ النقد قد يورث العداوة و”بجيب سواد الوجه”. وعلى حدّ قول الناقد المصريّ شكري عيّاد: “للنقد أشواك: أقلّها إيذاء أنّ المنقود لن يرضى عنك أبدًا”. أمّا صفّوري فيراه كالقبض على الجمر.

لأنّه لا يمكن للقارئ الدخول إلى أيّ كتاب دون المرور بعتباته فسأبدأ بها. لكن، لماذا العتبات؟

للعتبات النصّيّة دور هامّ، فهي مداخل تشرّع الطريق لاقتحام النصّ وتمنح القارئ مفاتيح التحليل. ويعتبر العنوان العتبة الأولى، نصًّا موازيًا للنصّ حسب “جيرار جينيت”. تشكّل العناوين في علم السيميائيّات إشارات هامّة لا يجوز للقارئ التغافل عنها. بها ومعها يكتمل العمل. هي دالّ تأويليّ محوريّ يدلّ على مقاصد الكاتب وأفكاره.

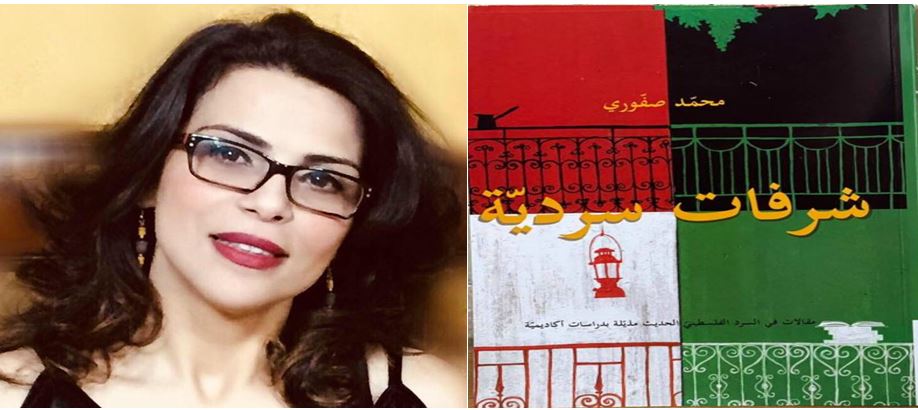

يواجه صفّوري قارئه بعنوان لافت: “شرفات سرديّة”، وبرسم يوحي إلى بنية الشرفات وبألوان متنوّعة لافتة للنظر أيضًا. يدرك صفّوري بخبرته الواسعة أهمّيّة هذه العتبات فيستفيد من هذه اللعبة الأدبيّة. لا يشتغل العنوان عنده في منطقة الاعتباطيّة، بل يدرك أنّ العنوان واجهة الكتاب والممرّ الرئيسيّ. فيحدّد للقارئ من خلال العنوان الرئيسيّ والفرعيّ مضمون الكتاب ومسار مقالاته، إذ تحدّد الشرفات حيّز المقالات الجغرافيّ، واتّجاه إطلالتها. ثمّ تأتي العناوين الداخليّة لتحدّد الشرفات السرديّة المقصودة وتخصّصها. يجعل المقالات كأنّها شرفات يطلّ في كلّ منها على نماذج من السرد الفلسطينيّ في بقعة مكانيّة. والشرفة بدلالتها اللغويّة تشير إلى العلوّ والمكان العالي. والشرفة توجد في البيت لتطلّ على الطبيعة، وتنفتح على الآفاق بانفتاح حرّ، كأنّها تشقّ جدران البيت لتنفتح نحو آفاق الحياة. وهنا تنشقّ الشرفات لتنفتح على الإبداع. وهنا يستفيد من الجرافيك والصورة البصريّة في الغلاف، فيقسّمه بين الأخضر والأبيض والأسود والأحمر. يجعل لكلّ شرفة لونًا. هذه الألوان هي ألوان العلم الفلسطينيّ. ولمّا كان الكتاب يشتمل على خمس شرفات، فإنّ اللون الأصفر الذي خطّ به العنوان واسم الكاتب يأتي ليكمل عدد الشرفات ودلالة على إبداع النقد. فالأصفر دلالة الإبداع. والكاتب الناقد مبدعٌ.

هكذا توحي لوحة الغلاف لمكان إطلالة الشرفات، أي الفصول الخمسة التي تبني الكتاب: بين إطلالة على السرد النسويّ الفلسطينيّ المحلّيّ، وإطلالة على سرد المرأة في الضفّة الغربيّة والشتات، وشرفة خصّصها للسرد الرسميّ المحلّيّ، وأخرى أطلّ منها على السرد الرسميّ في الضفّة الغربيّة، خاتمًا كتابه بشرفة خصّصها للدراسات الأكاديميّة. من الملاحظ هنا أنّ صفّوري يقيم شرفاته على ثنائيّة ضدّيّة: سرد رسميّ وسرد نسويّ. الذات والآخر. والآخر النقيض للنسويّ هنا هو رسميّ ذكوريّ. لذا كتّاب شرفات السرد الرسميّ الذي يختارهم صفّوري هم ذكور.

قد يستهجن البعض من هذا التقسيم، لكنّ هذا يثبت النظرة حيال الأدب النسويّ بأنّه أدب الهامش، مقابل الأدب الرسميّ، أي أدب المركز العامّ، السائد والمتداول. صفّوري لا يفعل ذلك انتقاصًا من السرد النسويّ، بل انطلاقًا من التقسيم الدارج في الساحة الأدبيّة، فأدب الهامش يطلق على كلّ أدب متمرّد ثائر، لا يعترف بالقوالب الجاهزة الرسميّة ويتجاوز سلطة المركز. وقد أشار الناقد جـابر عصـفور إلى ذلك بقوله: “كلّ كتابة إبداعيـّة تخـرج عـن النسـق المـألوف تعتبـر كتابـة هامشـيّة”. والأدب النسويّ أدب ثائر اختراقيّ يثور على كلّ الأعراف الأدبيّة والاجتماعيّة الذكوريّة السائدة. هكذا، بدءًا من العتبات الأولى، نتنبّه إلى علاقة ضدّيّة تنافريّة تشي بالصراع الأزليّ بين الذات والآخر.

أمّا عتبة الإهداء فيوجّهها إلى “القابضين على الكتاب كالقابضين على الجمر”. وبمقاربة الجمر هذه ينهل الكاتب من تناصّ مع حديث نبويّ، إلّا أنّه يأتي به متوقّعًا أنّ ملاحظاته النقديّة التي يتضمنّها الكتاب قد لا تروق للمنقود فتكون كالقبض على الجمر. وهذا ما أكّدته آنفًا.

يقول صفّوري في عتبة المقدّمة: “وتبقى هذه المقالات قراءات ذاتيّة.. غير مقصورة على قراءاتنا، فللقارئ أن يقبلها أو يرفضها أو يدحضها بقراءة أخرى.. وهو حقّ مشروع له، شريطة أن تكون مدعومة بقرائن نصّيّة تؤكّد ما يذهب إليه”. يشير صفّوري هنا إلى الحرّيّة الإبداعيّة في إعادة إنتاج النصّ بعد تحرّره من سلطة المؤلّف وفق نظريّة “موت المؤلّف” لرولان بارث. ونعني بموت المؤلّف: مصادرة العمليّة الإبداعيّة من الكاتب وتحويلها للقارئ. فالعمل الأدبيّ حسب بارث هو عمل مفتوح تصبح فيه القراءة النقديّة ضربًا من الإبداع والكتابة. ليس النصّ الحداثيّ قطعة منتهية يتخفّى وراءها المعنى، إنّه نسيج يتنامى عبر التفاعل الأبديّ مع المتلقّي. لقد ماتت قداسة المؤلّف، ماتت ملكيّته وأبوّته للنصّ فزالت سلطته. وبالتالي مات مبدأ التفسير الواحد. وموت المؤلّف يفتح آفاق الشرفات بحرّيّة للعمليّة المقابلة، أي للقراءة. إذ يمسي النصّ موقعًا لتعدّد الدلالات بتعدّد القرّاء.

لا يتحقّق النصّ إلّا بقراءته وملء فجواته مثلما يرى “إيزر” والد نظريّة التّواصل الأدبيّ. ممّا يعني أنّ القراءة عمليّة إبداعيّة حواريّة بين القارئ والنصّ. فيها يمارس القارئ دوره في التأويل وملء الفجوات حتّى يصل إلى الدلالات ويحقّق نظريّة “القارئ – الكاتب” لرولان بارث. الأمر الذي يؤكّد أنّ عمليّة القراءة مرهونة بثقافة القارئ وخبرته وذائقته الأدبيّة وعمق تحليله. وبهذا يتميّز القرّاء أصلًا عن بعضهم البعض. وقد يحدث أن يأتي القارئ بعد عمليّات التأويل بتحليل لم يكن الكاتب واعيًا لوجوده، ولم يستطع قارئ آخر الوصول إليه. يجوز له ذلك، وحقّه أن يفعل. حقّه شرعيّ في اقتراح الدلالات ما دام يعتمد في إنتاجها على معطيات النصّ. وهذا ما قصده صفّوري. وهذا هو بالضبط ما يؤكّد وعيه بدوره النقديّ وسعة ثقافته.

وفي سياق آخر، يقول صفّوري في الشرفة الأولى في الصفحة السادسة: “لا يمكن لرجل أن يكتب أدبًا نسويًّا على نقيض ما يعتقد بعض الدراسين، ولو تناول في كتابته قضايا نسويّة، لكونه رجلًا لم يعش الظروف المحبطة التي عاشتها المرأة ولن يمرّ بمثل تجاربها الحياتيّة الخاصّة بها”. لا أتّفق مع دكتور صفّوري في هذا، فأسمح لنفسي بعد أن بحثت كثيرًا في الأدب النسويّ، وكان جزءًا لا يتجزّأ من أبحاثي، أسمح لنفسي بأن أقول: برأيي، وعلى الرغم من الإقرار بالاختلاف بين الرجل والمرأة فيما يتعلّق بالطبيعة البيولوجيّة، إلّا أنّ هذا لا يمنع أن يكتب الرجل أدبًا نسويًّا. وهناك من فعل، كزكريّا تامر ويوسف إدريس على سبيل المثال. صحيح أنّ المرأة هي الأقدر على كتابة الأدب النسويّ لأنّها الأعرف بنفسها، إلّا أنّ الأدب النسويّ تيّار فكريّ آيديولوجيّ بالأساس، وما دام كذلك فقد يكون له مؤيّدون من الرجال. يكفي أن يؤمن الرجل بهذا الطرح. نعم الرجل قادر أن يكون ذا تفكير نسويّ إذا تخلّى عن ذكوريّته البغيضة وأنانيّته التي جعلته طوال دهور يسيطر على المرأة، فعزّز لديه رؤيا إنسانيّة راقية بعيدًا عن أيّ تمييز؛ رؤيا تحترم المرأة وتقدّر وجودها في الحياة، وتحترم رغباتها وأحلامها.

قول صفّوري: “إنّ الرجل لم يعش ما عاشته المرأة من ظروف محبطة”، أعتقد وبناء على ما أكّدته في أبحاثي في أدب السجون: الرجل في هذا الزمن، المشوه إنسانيًّا، يعاني كذلك من الاضطهاد. والحديث هنا عن المثقّف المقموع المعارض لسياسة قمع الحرّيّات، وخصوصًا لقمع المرأة. إنّه يلتقي مع المرأة المقموعة، ويتقاسمان الظلم والتهميش. ومن جانب آخر، ولمّا كنّا قد خلقنا على الطبيعة الإنسانيّة ذاتها فإنّ القمع هو القمع، والإحساس بالظلم والألم والرعب هي مشاعر واحدة سواء للرجل أو للمرأة.

ثمّ لماذا من الوارد أن نعتبر المرأة ذكوريّة التفكير كالأمّ التقليديّة النمطيّة ذات الفكر الذكوريّ؟ كم من مرّة أشرتَ في أبحاثك، يا أستاذي، إلى شخصيّة المرأة عدوّة المرأة، المرأة التي تضطهد المرأة وتقمعها بموروث العادات والتقاليد؟ لماذا يجوز هذا بينما يصعب أن نجد رجلًا ذا فكر نسويّ؟ مثلما أنّ الذكوريّة طريقة تفكير ورؤيا في الحياة، وطريقة نظر إلى العالم، وليست حكرًا على الذكور، إذًا لماذا لا يجوز أن يحدث العكس؟ صدّقني ليس من الصعب أن يحدث ذلك في مجتمعنا. وفي الحقيقة قد تحقّق ذلك عند البعض. الأمر يحتاج فقط إلى تغيير في الفكر والثقافة والرؤيا إزاء المرأة ومكانتها والإحساس بها. ألّا يخجل الرجل من الدفاع عنها، وأن يكفّ عن التفكير بأنّه إذا نادى بالنسويّة سيُنتقَص من رجولته! إنّ المشكلة تكمن في المجتمع ذي السيطرة الذكوريّة المتسلّطة. والأمر يتطلّب الشجاعة الكافية لقبول هذا المصطلح وفهم معناه والوعي به.

إنّ اختلافي معه في هذه المسألة لا يفسد للودّ قضيّة، ولا يغيّر من الحقيقة التي أعرفها: صفّوري ناقد جريء. يلتزم بأسس النقد الأكاديميّ فيحرص على بحث المضامين وجماليّات الشكل. وتعتبر أبحاثه دراسات جادّة وشاملة. يتفاعل مع النصّ بجدّيّة راقية. يحاوره بتذوّق وتعمّق. يقرأه بموضوعيّة لا تجامل. ولا يخشى أن يقول رأيه صراحة، مشيرًا إلى مواطن الضعف، حتّى لو قبض على الجمر.

وبعد،

أستاذي، دكتور محمّد صفّوري:

يعرف الأخ فؤاد نقّارة أنّ المنصّات لا تغريني فأقلّل الصعود إليها. وحين طلب منّي المشاركة تردّدت، لكن حين أخبرني أنّك أنت الذي طلبتني، تراجعت، لأنّه ببساطة لا يحقّ لي أن أرفض. وكيف أفعل وهناك دائرة تستوجب الإغلاق؟ وليس زمانها أفضل من هذا الزمان؟!

لم يكن تراجعي بدافع الدَيْن لأنّك كتبت عن كتابي في كتابك هذا، أو لأنّك وصفته بأنّه “تتويج للبحوث الأكاديميّة الراقية”. لا أنكر أنّ في ذلك شيئًا من الاعتداد والإنصاف. قد يدّعي البعض ذلك، لكن لا.

ليس السبب لأنّي كنت تلميذة لك، أو زميلة في أروقة الجامعة، أو زميلة في العمل في كلّيّة حيفا… ليس هذا، لكنّها اجتمعت كلّها وأضيفت إلى ما هو أهمّ.

أستاذي، كثرٌ هم الذين يمرّون في حياتنا، وكثرٌ هم الذين يعلّموننا منذ الطفولة حتّى الجامعة، وكثرٌ هم من نلتقي بهم كزملاء عمل أو زملاء في الدراسة، لكن لا يبقى في الذاكرة والروح إلّا من كان صادقًا معنا، مخلصًا داعمًا، من أظهر محبّته وتقديره لنا، من أثنَى على إنجازاتنا بمحبّة. كثرٌ هم من عبروا في حياتي، لكنّ قلّة من لم يشعرني بأنّي يجب أن أدفع ضريبة حضوري أو نجاحاتي. أمّا أنت فلم تشعرني يومًا بأيٍّ من هذا.

أنت من الأقوياء، لأنّ الأقوياء فقط من يدعمون ويشجّعون ويثنون ويعطون بمحبّة، ولا ينقصون من إبداع الآخرين. الأقوياء من يعون أنّ في الأرض متّسعًا للجميع.

أنت من أولئك الذين علّموني وكانوا في بداية مشوارهم ثمّ وصلوا إلى أعلى المراتب الجامعيّة، لكنّك لم تتغيّر، لم تتكبّر، بقيت متواضعًا. وعلى هذا أستاذي وحده تستحقّ أجمل تكريم.

كان بإمكانك حين حصلت أنا على الدكتوراة أن تشعر بأنّي أهدّدك، وأهدّد حيّزك، لكنّك لم تفعل، لم تشعرني بذلك لأنّك كنت موضوعيًّا داعمًا. كنت دومًا تقول لي مشجّعًا: تستحقّين أن تكوني في مراتب أعلى.

لن أنسى قولك حين قدّمت إليك كتابي الأوّل في بيتك: قلت: “لا تتركيه يتيمًا!”، قولك هذا معناه أنّك تدفعني للكتابة، تدفعني للتجدّد! أنّك لا تخشى طالبتك، بل تفرح لرؤيتها تحقّق إنجازات أخرى. وهذا يا أستاذي قوّة، لا يقدر عليها في هذا الزمن إلّا ذوو النفوس النقيّة المحبّة المعطاءة.

ندرك نِعَم البعض علينا حين نُلسَعُ من البعض الآخر، فبعد أن شققت طريقي الأكاديميّ والإبداعيّ، بدأت أعي من أين تولد العداوة والبغضاء في مجتمع يفتقر للثناء والإطراء، وكيف يمكن أن يتحوّل تميّزك لسيف ضدّك. كم كنت أستصرخ في داخلي، ولا زلت، حين أصدم ببغض هؤلاء وجفائهم.. كنت أقول في نفسي: “لا تخاف، منّي جاي أسرق محلّك، أنا جاي لآخذ فرصتي في الحياة، وفي الأرض متّسع للجميع”.

أمّا أنت فلم تجافِ ولم تتغيّر. فكيف أجافي إذًا من لا يجافيني؟!

أذكر حين جئت إلى الكلّيّة في حيفا طالبة العمل كمحاضرة، كيف استقبلتني متلهّفًا تحتفي بي وتعرّفني برئيس الكلّيّة، وتوصي عليّ: “هذه طالبتي المتفوّقة!”. ناهيك عن كرم الأخلاق الداعم في مسيرتي معك كزميلة في العمل الأكاديميّ.

كلّي خيبة من واقعنا يا أستاذي، فأخبرني كيف لا أقف هنا وأعترف بكلّ هذا وأكون شريكة بهذا التكريم؟ وإذا لم يكن الآن، فمتى إذًا؟ أنا لا أومن بتكريم الإنسان بعد موته، ولا بتزويق الكلام على ذكراه. أومن بأنّ كلّ ذي حقّ يجب أن يأخذ حقّه هنا. يجب أن يأخذ جزاءه؛ ثوابًا كان أو عقابًا! لذا جئت لأحتفي بتكريمك وعلى مسمعك.

أستاذي، تعرفني منذ الطفولة، تعرف جدّيّتي، تعرفني لا أجيد الدخول في دوائر النفاق، ولا أجيد تزويق الكلام وأنا التي تطيعها الكلمة. أنت تعرف أنّ كلّ مديح أنطق به صادق الحرف واللسان. وحين أقول لك شكرًا فإنّي أقولها صادقة صريحة.

أستاذي، علاقات بني البشر كالدوائر:

بعضها تظلّ مفتوحة دون لقاء وتظلّ في أورقة الغياب.

وبعضها تظلّ مفتوحة على جرح لا يندمل، فنتركها للزمن ليتدبّر أمرها.

لكنّ بعضها تغلق على تقدير وامتنان، وقد جئت لأغلق دائرتي بكلّ امتنان.

وفقّك الله ورعاك.

(ألقيت المداخلة في أمسية التكريم يوم 2022/03/03 في نادي حيفا الثقافي)

موقع الوديان

موقع الوديان